投稿者:落合智貴

昨年(令和6年)10月に石破茂氏が首相に就任しました。

衆院選での自公過半数割れを受けて、野党の提案にも積極的に議論する姿勢は政治として健全に見えます。

石破首相は1月24日の施政方針演説で「楽しい日本」を目指すと表明しました。

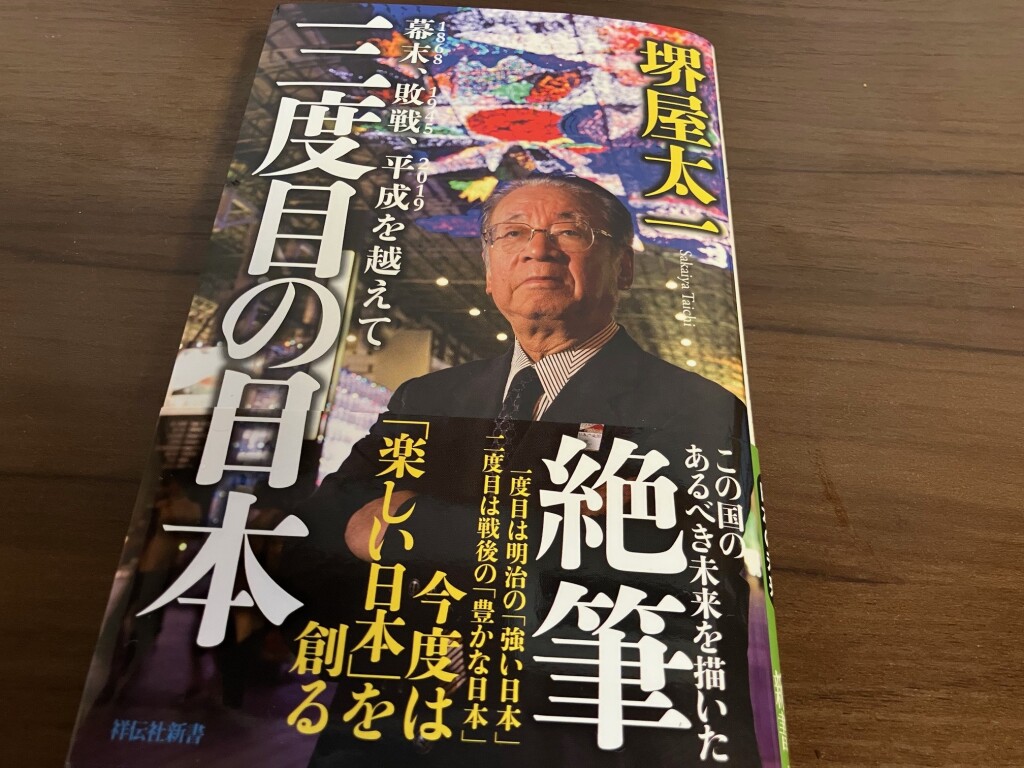

この言葉は堺屋太一氏の遺作『三度目の日本』を引用したものです。

堺屋氏は通産省で1970年の大阪万博を企画するなどを経て作家となり、小渕・森内閣において経済企画庁長官などを務めました。

“団塊の世代“という言葉の生みの親としても有名です。

この本で堺屋氏は、幕末以降の明治時代は「強い日本」を目指した。1945年の敗戦後は「豊かな日本」を目指した。今回は30年の経済低迷を抜け「楽しい日本」を目指すべきだ、と述べています。

幕藩体制が崩壊した1860年代と太平洋戦争に敗れた1940年代の二つの敗戦は“価値観”が大きく変わったことを意味する。今回の3度目の敗戦では、戦後の価値観である、倫理・美意識・経済の仕組み・社会の成り立ちが通用しなくなるであろう。「楽しい日本」にするためには、まず官僚主導を止め、政治主導もしくは民主導にする必要がある。官僚主導の崩壊を促進する要因の一つは、ロボット・ドローン・自動運転・ビックデータなど『第四次産業革命』ではないか、との主張です。

最後に、黒澤明監督の『生きる』という映画で描かれた、“人生に何が遺(のこ)せるか”というテーマを上げています。ガンに冒された市役所の職員が“人の役に立つ仕事をしよう”と公園を作ろうとするお話です。

経済的な裕福さも大事だが、満足感・達成感の得られる“楽しみ”を個々人が見つけていくことがこれからの日本に必要ではないかと感じました。

月別: 2025年2月

ユアサ商事がタイ・バンコクで展示会

落合住宅機器の歴史を辿る【平成14年度(2002年度)】

投稿者:落合智貴

当社は配管材料を扱う管材店としてはめずらしく、自社施工部門があります。

以前から社員一人で担当していましたが、この頃には若手社員も採用し二人で「工事部」として組織化するようになりました。

この年に初めて、都知事認可の一般建設業登録(管工事)を取得し、対外的な体裁を整えました。今でも工事部門は重要な存在です。

当時の私は社長に就任以来8年目を迎えておりました。

平成12年(2000年)に導入したパソコンによる在庫管理も軌道に乗り、売上だけでなく仕入を含めた計上による粗利益の管理がようやく出来るようになったのがこの頃です。

そんなタイミングで私の叔父である中山氏が永年勤めていた会社を定年になり、副社長として当社を手伝ってくれることになりました。当時大変心強く思ったものです。

そこでかねてから感じていたことを行動に移すことになります。

私は工事部門を有している会社の社長であるのに工事の事がよく分かっていないと感じていました。

そこで空調工事の施工が勉強できる「ダイキン空調技術訓練校」の門を叩きます。

ちょうど長男が生まれた直後でした。

空調工事の基礎を学び工事のことを理解しようという目的を果たすためにルームエアコンやパッケージエアコンの据付などを行う訓練を2.5カ月間受けました。

昼間は中山副社長に留守を預け、埼玉県の草加市にあった訓練校まで毎日通いました。

自分の不器用さを感じ、実践で施工することはほとんどありませんでしたが、貴重な体験でありました。

そこで一緒に学んだ仲間の中から当社のお客様になって頂き、今でも付き合いの続いている会社もあります。

ダイキン工業さんとの絆もここで強くなった感があります。

八潮で道路陥没事故

投稿者:落合智貴

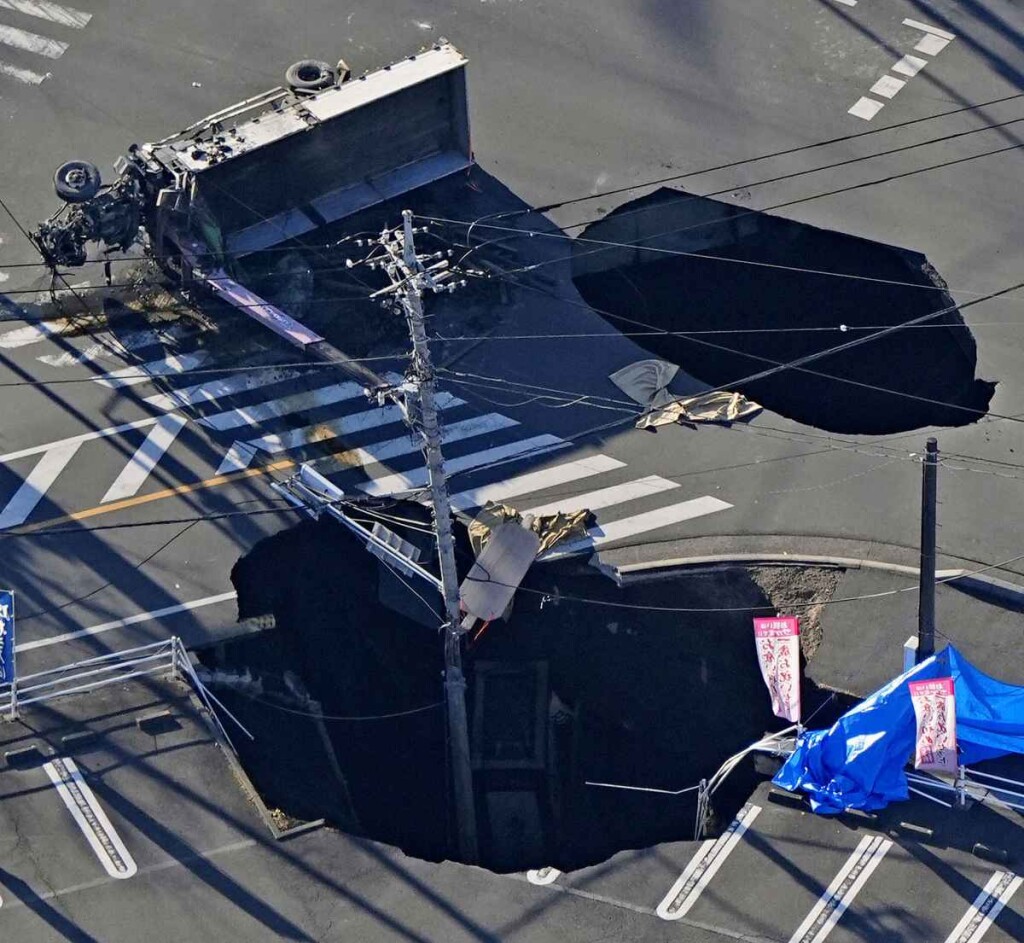

1月28日に埼玉県八潮市の県道で、道路が陥没しトラックが転落する事故が起きました。

二次崩落も起きており、捜索は難航しています。

周辺からスロープを作って足場を固め、トラック運転手の救出を試みていますが、難しい作業が続いています。

この事故の原因はコンクリート製の下水道管の腐食によるものと報じられています。

下水道は国土交通省の管轄。上水道は2024年4月に厚生労働省から国土交通省に管轄が変わったばかりです。

上下水道が一体の組織で管理できるようになったのは、関係者の方の長年の悲願だったそうです。

今回の下水道もそうですが、上水道においても管の老朽化は刻々と進んでおり、耐震化を含めた更新工事は予算が理想通りにはつかず、遅れているのが現状だそうです。

能登半島の地震でも水道の復旧には大変時間がかかりました。

水道インフラにしっかりと予算をつけなければならないと日ごろからおっしゃっていたのが昨年末に不慮の事故でお亡くなりになった参議院議員の足立敏之先生でした。

国の財政が厳しい中、適切に予算の優先順位をつけるのが国の役割です。

選挙で票になり辛いかもしれませんが、国民の安全を守るための予算はしっかりと優先してほしいと思います。